|

2月27日,作为北京冬奥会后我国举办的规模最大、水平最高、影响深远的全国综合性冰雪赛事——第十四届全国冬季运动会(“十四冬”)正式落下帷幕。自2月15日以来,北京师范大学5名具有2022年北京冬奥会志愿服务经验的00后研究生志愿者随“十四冬”北京志愿服务团(海拉尔赛区)一起,在内蒙古冰上运动训练中心的主媒体中心、速滑馆及短道速滑馆等志愿服务工作岗位激情“燃烧”,再次为中华大地上的冰雪盛会奉献自己的青春力量。

在闭幕式上,北京师范大学艺术与传媒学院2023级硕士研究生吴嘉琪作为“十四冬”志愿者代表,同其他四位行业代表一起,与歌手郭峰合唱《有你的陪伴》,歌颂为大会成功举办默默付出的志愿者和赛事服务保障人员。

在“十四冬”期间,北京师范大学文学院2023级硕士研究生张思原的身份不只是一名志愿者,还是北京志愿服务团“十四冬”主媒体中心组负责人、北京志愿服务团综合保障组组长、北京师范大学志愿者领队,这意味着她不仅要完成好自己所在志愿服务岗位的一线任务,还要兼顾二线,为同伴们做好后勤保障、统筹联络、对外宣传等工作。在接受人民日报社采访时,她表示“虽然忙碌,但也很喜欢充实的氛围,感觉能够通过这次实践活动学习到更多。”在与内蒙古广播电视台、实践杂志社媒体记者交流的过程中,她谈及自己参与此次志愿服务的初心:“一方面是喜欢,自己喜爱冰雪运动,也热心于志愿活动;另一方面是责任,作为中国青年,作为大学生党员,理应挺膺担当,通过志愿服务的方式‘把青春书写在祖国大地上’。”

吴嘉琪是北京师范大学艺术与传媒学院2023级硕士研究生,在内蒙古冰上运动训练中心短道速滑馆参与贵宾与观众服务。“我们和当地志愿者都是一个‘家庭’的,我们能够把互帮互助的精神展现出来。”接受北京卫视采访时,吴嘉琪讲述了和内蒙古本地“小雪团儿”之间的故事。作为音乐与舞蹈学专业的学生,吴嘉琪充分发挥专业特长,在与呼伦贝尔职业技术学院同学合办的元宵主题活动中运用美声演唱《越人歌》,拉近了和小伙伴们之间的距离。此外,她也凭借出色的专业能力和认真严谨的志愿服务态度被选为“十四冬”闭幕式主题歌曲领唱,充分展现了“十四冬”志愿者的风采和形象。

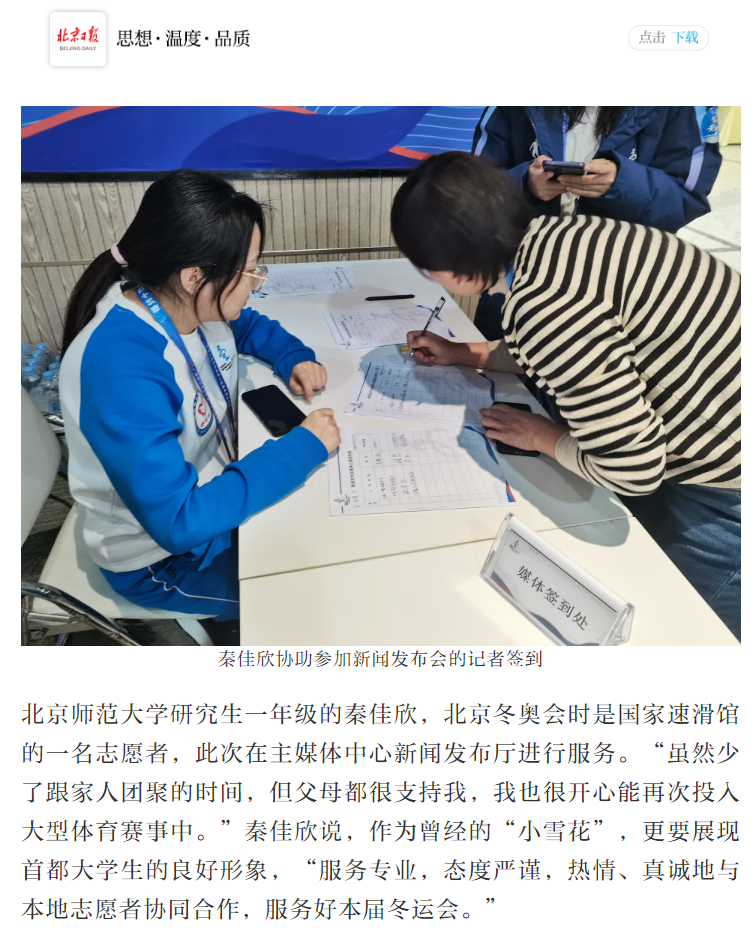

北京师范大学环境学院2023级硕士研究生秦佳欣接受北京日报采访时表示,作为曾经的冬奥“小雪花”,更要展现首都大学生的良好形象,“服务专业,态度严谨,热情、真诚地与本地志愿者协同合作,服务好本届冬运会”。“十四冬”期间,秦佳欣在主媒体中心新闻发布厅参与志愿服务工作。从“小雪花”到“小雪团儿”,她总结称,转变的是身份,不变的是职责。有的时候志愿工作不需要太多高难度技术,比如冬奥时检查证件是否符合验证点的要求,或是“十四冬”时协助记者签到、提问……这些工作虽简单,却同样需要志愿者们专注、投入,这正是志愿者不可缺少的品质。

北京师范大学教育学部2023级硕士研究生陈靖茜是福建人,她坦言“很少经历严寒天气,在‘十四冬’遇到的主要困难就是寒冷气候的问题”。但幸运的是,北京志愿服务团以及呼伦贝尔的老师同学们在日常衣食住行等方面提供了大力支持,羽绒服、暖宝宝、保温杯、围巾等物资非常充足,往返场馆还有大巴接送,通勤便捷。陈靖茜说,得益于这些保障,她能够快速适应这里的环境和天气。陈靖茜是一名速滑馆场内观众服务志愿者,每天都会面对五湖四海的观众,这个南方“小土豆”从他们的笑容和交谈中,感受到了冰雪运动的快乐和激情。而她自己也以“始终保持微笑,更加注重与观众的互动和交流,为他们提供专业的服务”为宗旨,展现北京志愿服务团的热情周到。 北京师范大学外国语言文学学院2023级硕士研究生李润参与过两次“相约北京”测试赛以及冬奥会正赛的志愿服务工作,均在注册业务领域,那时的经历让她充分提升了人际沟通交往能力。这次“十四冬”她参与了速滑馆场内服务,在面对年龄较小的观众时,她会蹲下给小朋友贴标签、给他们递上一杯水或一片暖宝宝。李润说:“这些贴心的做法也是在北京冬奥会服务岗位上学到的宝贵经验。在未来的日子里,我将继续秉持着服务他人的信念,用我的行动传递正能量和温暖。”

十余天的志愿服务历程,北师大志愿者们志愿服务总时长400余小时,受到中央电视台、人民日报、央广网、工人日报、中国青年志愿者协会、实践杂志社、内蒙古广播电视台、北京日报、北京卫视、北京学联、呼伦贝尔市融媒体中心等媒体单位广泛关注报道。 北师大“小雪团儿”践行“学为人师、行为世范”的校训精神,认真工作,尽职尽责,积极应用2022年北京冬奥会志愿服务经验,展现出北师大学子服务国家、挺膺担当的青春风采,共同谱写冰雪志愿新篇章。 |

热门关键词: