|

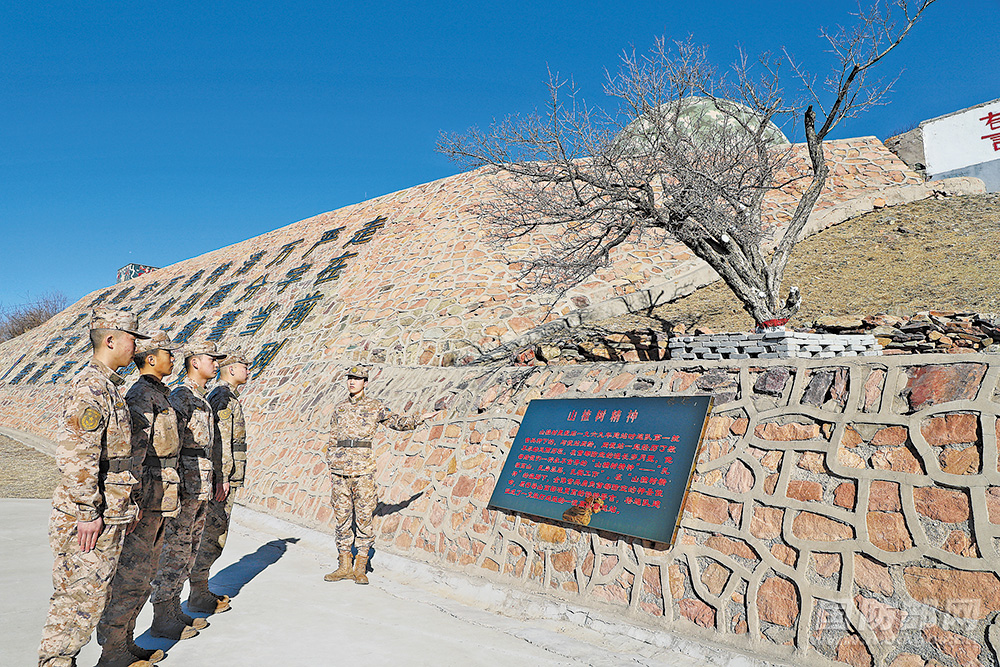

“这里过去是一个小瀑布,挺好看的,可惜后来被山洪冲坏了”“这山里的石头放在以前都是做砚台的好材料,只是现在的人很少用砚台了”……车子顺着盘旋的山路一路向上,指导员李纪港向记者介绍着这座山。 每当官兵的亲属来到站里,官兵第一个向他们介绍的,就是这棵山楂树。在李纪港的安排下,记者抵达营区的第一站,也是这棵山楂树。 “营区的变化太大,都快认不出了,可这棵山楂树,我一眼就看出来了,当年我们常常在这棵树旁的水窖里打水。”去年,一位老兵回到连队,站在山楂树前,红了眼眶。 “这是我们的‘站树’,寄托着一茬茬雷达兵的希望与祝福。在这里你要承诺,当一个好兵,当一个无愧于党、无愧于人民、无愧于时代的好兵。”新兵入营,第一件事儿是在山楂树下进行军人宣誓,聆听老一辈雷达兵的故事。 对雷达站官兵而言,这棵山楂树仿佛是一位“老班长”。几十年来,它陪伴着一茬茬官兵工作、训练、学习。发展党员,新党员要在山楂树下进行入党宣誓、上第一堂党课;执行重大任务,官兵会在山楂树前誓师;老兵离营,会在山楂树下照一张全家福,带走一包山楂籽…… 山间生长着许多山楂树,入驻的第一批官兵就地取材,在挖好的水窖旁,种了一排山楂树。当时的他们也许不会想到,自己种下的不仅仅是山楂树,更是一个雷达站奋斗精神的种子。 夏天多雨潮湿,雾气萦绕;冬季寒冷干燥,狂风肆虐。历经几十年的风风雨雨,许多山楂树都枯萎凋零,唯有眼前这一棵,傲立山巅,陪伴着一茬又一茬的官兵。这棵山楂树,见证着官兵的成长,融入了他们的青春记忆。这个雷达站由此形成了独有的“山楂树精神”——“扎根高山、扎实工作”。 铁打的营盘流水的兵。每一位雷达站官兵心中,都挺立着一棵山楂树。即使离开了,这些官兵仍然践行着“山楂树精神”。

周璇在执行庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵保障任务时,上级下发了一道基本航线,作为任务当天追踪目标的参照。总结阅兵前的几次预演,周璇发现:“训练飞行中的实际航线比计划中下发的基本航线日夜,周璇对基本航线进行了最后的修正。走出雷达方舱,走在营区的坡道上,山脚下的灯火映入眼帘,周璇心中的期待与紧张变得空前强烈。 “重任落到自己肩上感觉很光荣,但压力也随之而来。”2019年5月,周璇接到执行保障任务的命令。阅兵保障与日常值班不同,架次多,既要分得开,又要保证连续性;架次时间间隔短,自动跟踪出错的概率高,需要全程手动跟踪;退场时,飞机迅速散开,对操纵员来说是个不小的挑战…… 模拟训练、分练、合练、预演,阅兵前的那段日子,周璇一遍遍重温专业知识,在一次次训练中提高操作技巧。 周璇已记不清,有多少个凌晨,自己从被窝里爬起来参加训练。时间过得很快,他总是觉得时间不够用,越是临近阅兵,训练节奏越快,休息时间越少。 回波形成,立即跟进;飞机散开,手速加快;批次轮换,迅速找到“批头”……周璇目不转睛地盯着眼前的屏幕,小心翼翼地操纵着雷达,不敢有一丝松懈。 每次任务结束,官兵们都会复盘总结,根据实际航线对雷达上录制的航线进行比对修正。阅兵结束后的复盘会上,大家发现,周璇录制的航线与实际航线几乎完全重合。 阅兵保障任务的出色表现,让周璇一战成名。时至今日,周璇录制的“完美航线”仍时不时被官兵们提起。 2015年,雷达站奉命执行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵保障任务。一次偶然,周璇幸运地成为任务参与者。 时任雷达操纵班副班长由于身体原因,无法继续参与保障任务。“你来当我副手。”时任班长对周璇说。 “接到任务时我很惊讶,感觉自己能力素质不够过硬,怕辜负班长对自己的信任。”周璇说。其实,自下连开始,周璇就抱着做事就要做到最好的心态,每天加班练习。2015年,作为上等兵的周璇,训练成绩在雷达操纵员中已经排在了前面。 虽然任务中自己只是打打下手,但班长的肯定给了周璇很大动力。随后的几年,周璇继续打磨着自己的专业技能。不仅是雷达操纵员的知识,遇到其他专业岗位的难题,他也刨根问底,向各个专业的技师、老班长请教,不断钻研练习。 多年以来,黄建建查阅专业书籍,会同本专业的战友们研究回波特征,总结出多种目标的回波特征图为战友们提供参考,使大家的业务水平都得到了提升。 “所谓‘完美航线’,其实是一种超越自我、达到极致的追求。”不仅是雷达操纵员,每一位雷达兵心中,都有一道属于自己的“完美航线”。 “以前觉得报务员是最轻松的,就坐在那里动动手指,直到自己真正坐到报务员的值班席上,才明白每个岗位都不容易。”中士茹伟迪回忆起自己的经历,感慨道。 每个人习惯不同,茹伟迪习惯用食指发报。看茹伟迪的双手,两根食指略显粗大,摸起来硬硬的,那是在多年的发报训练中形成的。磨破、起茧、再磨破、再起茧……长年累月,茹伟迪食指的皮肤开始变厚、变硬,直到茧子也被磨平。 与其他报务员惯用单侧手不同,茹伟迪双手都可以发报。让人惊奇的是,茹伟迪左手的发报速度已经超过了右手。 2020年7月,刚下连的茹伟迪,发报成绩很不理想,只能勉强及格,与同期报务员有着不小的差距。 2021年,茹伟迪报名参加旅里组织的报务员比武,以第7名的成绩与三等奖失之交臂。有一丝欣喜,又有一丝不甘,比武结束后,茹伟迪再次投入到刻苦训练中。 第一关是发力关。彼时的茹伟迪,还在用手指发力。从手指发力到手腕发力,是报务员的必经过程。力量都集中在手指,肌肉很容易酸,改为手腕发力后,耐力会有很大提升。但是从手指转换到手腕,改变的不仅仅是发力方式,还有发报的节奏、速度,这些都要重新适应。 第二关是速度关。键程越短,速度越快,但随着速度的提升,每快一点,难度都会陡增,需要更多的练习去突破。适应了手腕发力后,茹伟迪开始逐步降低发报时电键的高度。 第三关是专注关。除了耐力和速度,准确度也是报务员重要的评价标准。“当时很容易受外界影响。”茹伟迪回忆道。为了练习专注度,他专挑训练室人多的时候训练。一名班长也时常在他旁边做别的事儿,刻意为茹伟迪制造干扰。 这一关,茹伟迪过得并不顺利——每次尝试加速,准确度上总是会出问题。一次训练间隙,右手有些酸痛的茹伟迪抱着尝试的心态,开始用左手敲电键,他发现用左手居然比右手更轻松。 仿佛打开了新世界的大门,在保证右手训练的同时,茹伟迪逐渐加入了左手训练。更让他没有想到的是,左手速度很快超过了右手。2023年的报务员比武中,茹伟迪用左手夺得了第二名的成绩。 2023年7月,茹伟迪的“特殊本领”发挥了作用。雷达站接到任务,配合兄弟部队展开协同训练。茹伟迪作为报务员,连续发报2个小时。每隔20分钟,他便换一次手缓解疲惫,整个训练过程,茹伟迪的速度、准确度都未受到丝毫影响。 雷达站内每一台通信设备,每一条线路,他都烂熟于胸。每一次巡线,他都做好总结,对潜藏的风险进行预判;每一次特情,他都做好记录,形成经验进行预防。 那年夏天,驻地暴雨。市电断了,手机没信号,仅存的通信手段就是短波电台,雷达站几乎成了山中“孤岛”。 为了及时把情报送出去,旅里派人送来了卫星设备。由于受灾严重,车辆无法进入,刘济豪带领战友徒步下山,将卫星设备背回了山顶。 无人指导,刘济豪凭着自己平时钻研的专业知识,边摸索边架设装备。很快,卫星设备架设完毕,雷达站恢复了通信。 平滑、准确、无波动,是雷达操纵员心中的“完美航线”;速度、准确、耐力,是报务员心中的“完美航线”;安全、稳定、畅通,是通信技师心中的“完美航线”……雷达站的每一名官兵,都在为了心中那道“完美航线”不懈奋斗着。 与别的连队不同,走进该雷达站的营房大门,映入眼帘的不是标语,也不是军容镜,而是一张巨幅照片,名叫“驻地之夜”。从雷达站拍摄的众多驻地夜景中,这是官兵们选出的最喜欢的一幅。 “天气好的时候,我们常常可以看到耸立的高楼,流光溢彩的街道。”望着繁华的夜景,雷达站官兵感到既熟悉又陌生。他们很少有机会进城,很多老兵退伍时才有机会去市区看看。 “2024年夏天,一道闪电劈中旗杆,地滚雷自旗杆底部一直延伸到营房墙根处。这种情况,整面墙壁都是带电的。”李纪港告诉记者。每年夏天,雷雨季节,防雷装置并不能完全起作用。 除了雷雨,让官兵们烦恼的还有每年夏季的湿气。即使是晴天,山间也总是雾气缭绕,湿度很大,大家的衣服总也晾不干。 一级上士刘永军入伍前做过泥瓦匠,每年到了这时候,刘永军会用报纸把起皮的地方糊上。等雨季过了,他和战友们就采购涂料,把墙皮补好。 “雷达站就是家。看见有啥不合适的,自己能做的尽量做。”不仅是补墙皮,刘永军的眼里永远装着“活儿”,营区里很多地方,都有他投入的心血。 2023年夏天,营区新建了阳光晾衣房,到晾衣房要经过一段土路,雨天不好走,刘永军就用小砖头、石块,铺了一条小路。 2024年,刘永军发现水窖旁的小房子墙体倾斜,十分危险,便把地基挖开补好,又重新砌了一面墙…… 冬夜里,查完岗哨从大门口返回营房的路,是一道40米有余的缓坡。大风时,看似一段普通的路,李纪港却要将身体压在山体上,手指死死地扒着夯土墙上凸起的棱线,手脚并用往上爬。 “这是从大门口上来的坡道旁的那个摄像头。”在指挥室里,李纪港指着屏幕上的一块监控介绍道,“我现在不需要查气象数据,只看这个画面的晃动程度,就知道雷达需不需要防风。” 之所以选这个画面,是因为这个摄像头位于营区边缘,再往外就是斜向下的山坡,没有建筑物或者夯土墙作为依托,是营区内唯一一个装在铁杆上的摄像头。起风时,摄像头会随风摇摆,监控画面摆动的幅度、频率就是“参数”。随着值班次数的增多,李纪港摸清了其中的规律,这个摄像头也就成了他眼中的“风速仪”。 在营房左前方,草地中央的一个水泥“地基”上,有一个直径约1米的“小锅”,是雷达站的卫星天线,它被一圈拇指粗细的螺钉铆在“地基”上。“厂家提供的装置固定不住卫星天线,和他们沟通,他们不相信我们这里的风有那么大。”刘济豪回忆起冬季架设卫星天线时的情景。 每年冬季,即便全力防风,但由于保障任务重、战备值班频繁,诸如装备焊点开裂等“插曲”还是时有发生。 正如刘永军那样,雷达站的官兵们在艰苦的环境下“缝缝补补”,继续坚守,就像他们钟爱的那棵山楂树,历经风霜、依然挺立,扎根高山、扎实工作,守护着祖国的天空。 |

热门关键词: